Ein ganz bestimmter Abschnitt meines Lebens fühlte sich unglaublich dunkel an, wie unter einer schweren Decke, die mich plattdrückte und kein Licht durchsickern ließ. Monatelang lag ich nur so da, war einfach leer und tat nichts. Und selbst das war mir zu viel. Keine wirklich spannende Offenbarung, was? Depressionen hat schließlich fast jeder, also wozu brauchts eigentlich noch einen weiteren Beitrag zu diesem Thema?

Ich, die Rosine

Wenn ich an Depressionen denke, fällt mir sofort ein, wann ich mich zum allerersten Mal bewusst damit auseinandersetzte. Nicht als ich mit 14 Jahren in einem beigen Sessel einer verdammt gruseligen Kinder- und Jugendpsychotherapeutin/Porzellanpuppe gegenüberhockte. Es war eine Weile danach, ungefähr mit 16, als ich begann, die Antibaby-Pille zu schlucken. Erst ein oder zweimal hatte ich sie eingenommen, als ich nach der Schule zu meiner Freundin sagte: „Du, irgendwas ist anders.“

Ich könnte viele Metaphern malen, um das Gefühl von damals zu beschreiben. Stellt euch zum Beispiel vor, ihr fahrt mit dem Fahrstuhl zum tiefsten Punkt der Erde, wo kein Licht scheint und ihr nichts weiter habt als kreisende Gedanken, die zu denken euch die Energie rauben, bis nur noch dröhnende Stille übrig bleibt. Besser gefällt mir allerdings der Vergleich mit einer Rosine, mit der man mich leicht hätte verwechseln können – zusammengeschrumpelt und mickrig.

Überraschenderweise kam ich nicht auf die Idee, einen Zusammenhang mit der Pille herzustellen, und wenn, dann allenfalls einen unbedeutenden. Es gab schließlich kein Drumherum. Wer von sich behauptete, aufgeklärt zu sein, vor allem aber wer sich von jenen „Kreisen“ abheben wollte, die noch halb im Teeniealter schwanger wurden (war bei uns ganz verpönt), musste ein entsprechendes Zeichen setzen und sich fortschrittlich und schweigsam die Pille verschreiben lassen.

Also begann ich meine Schwermut anders zu attribuieren. Glücklicherweise gab es genug Auswahl, angefangen bei meiner erniedrigenden Schulzeit bis hin zum großen schwarzen Loch namens Familie, in dem ich schwebte. „Kein Wunder, dass bei mir ’ne Schraube locker ist„, war der Gedanke, mit dem ich mich letztlich anfreunden konnte, besonders mit dem Zusatz: „Ich werd schon wieder normal.“

Mein Tiefpunkt

Was ist schon normal, richtig? Darunter versteht jeder etwas anderes. Für mich war mein Zustand absolut nicht normal, insbesondere wenn ich daran denke, dass schon mein Mann mich so kennengelernt und am Anfang unserer Beziehung ganz schön viel Ballast mit mir zu tragen hatte. Während meiner beiden kläglich vor die Wand gefahrenen Jurasemester entwickelte ich zu allem Überfluss auch noch eine ziemlich heikle Sozialphobie und als ob das nicht reicht, hätte ich es tief im Seelenkoma eines Tages beinahe auch noch fertiggebracht, bei bestem Sonnenschein von einer knallgelben und lauthals sturmklingelnden Straßenbahn überrollt zu werden.

Ich würde sagen, das war mein Tiefpunkt. Zumindest einer davon.

Auf neue Therapieversuche ließ ich mich trotz meiner verkackten ersten Psychotherapie gern ein. Was ich allerdings nie in Erwägung zog, waren Pillen – insbesondere nachdem ich endlich gecheckt hatte, dass die Antibaby-Pille mir einen Großteil des Dramas überhaupt erst eingebrockt hatte. (Wie ich das gemerkt habe? Ganz einfach: Ich wollte schwanger werden.)

Pille weg, Depressionen weg – so lief das tatsächlich (wenn auch nicht so flink wie hier suggeriert). Als Ausgleich bekam ich allerdings etwas Neues, nämlich meine HWS-Probleme, woraus – welch Überraschung – irgendwann erneut Depressionen erwuchsen.

Was war zuerst da? Depressionen oder HWS-Probleme?

Genug der Einblicke in mein Vorher. Wer soll sowas denn ertragen? Beschäftigen wir uns lieber mit dem pudel’schen Kern, also damit, was die Welt bzw. ihre vielen kränkelnden und instabilen Parasiten zusammenhält – oder eben nicht. Die zentralen Fragen, die man sich als Instabilo bis hier hin stellen kann, lauten:

Hat man Depressionen aufgrund von Halswirbelbeschwerden? Oder hat man Halswirbelbeschwerden aufgrund von Depressionen?

Ihr glaubt nicht, wie heiß darüber in diversen Foren zum Thema HWS-Beschwerden diskutiert wird. Ehrlich gesagt finde ich persönlich diese beiden Fragen gar nicht so zielführend, selbst wenn man sie eindeutig beantworten könnte. Beide Richtungen sind auf jeden Fall möglich. Hat jemand Depressionen, wirkt sich das körperlich aus; und hat jemand körperliche Probleme, führt dies gern mal zu Depressionen. Am Ende ist es oft ein Mischmasch, wobei Kuklinski (2018) die ärztliche Tendenz, stark anprangert, Ursachen von Depressionen, die von der HWS kommen, stets und ständig als sekundäres Problem abzuwimmeln.

Depressionen meinen es gut

Vielleicht brächte ein bisschen Abstand von speziell dieser Debatte etwas (mehr) Mehrwert, zum Beispiel indem man sich fragt, was Depressionen eigentlich sind. „Ja, was denn wohl? Der Feind!„, kommt es jetzt bestimmt aus einigen geschossen, und ich kann es sehr nachfühlen. Trotzdem halte ich dagegen und sage: Depressionen meinen es gut!

Denn was machen Depressionen? Sie bewirken, dass wir nichts mehr wollen und fühlen, sozusagen ins Seelenkoma fallen. Koma ist was Unschönes, denken wir automatisch, und lehnen es vehement ab. Wir vergessen dabei jedoch, wie gezielt es mittlerweile im Kontext der Notfallmedizin genutzt wird. Wenn nämlich ein Körper zum Beispiel infolge einer Verletzung fast keine Kraft mehr hat, wird er ins künstliche Koma versetzt, also in eine Art Zwangspause, sodass er schonend regenerieren kann.

Depressionen sind nichts anderes. Indem sie verhindern, dass wir irgendetwas tun, erhalten sie uns unsere Kräfte (Myhill, 2018).

Crash

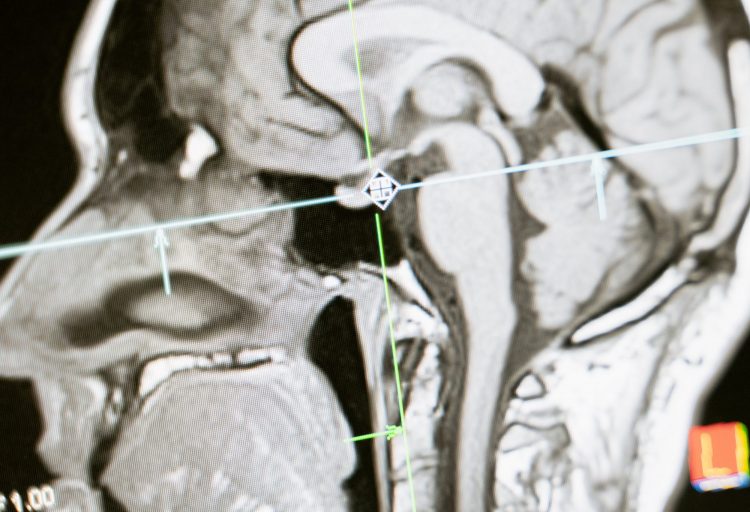

Bei dem Gedanken an das Folgende wird einem Teil von mir warm ums Herz. Denn neuste Erkenntnisse offenbaren in der Tat, dass der Kern jeder Depression als energetisches Ungleichgewicht bezeichnet werden kann (Zuccoli et al., 2017). Sofort darf man dabei an die kleinen niedlichen Mitochondrien denken, unsere zellulären Energieerzeuger, die ich euch bereits vorgestellt habe. Herausgefunden wurde, dass eine mangelhafte Mitochondrienfunktion an der Beeinträchtigung der neuronalen Kommunikation beteiligt ist, wie man sie bei Depressionen beobachten kann (Quiroz et al., 2008; Allen et al., 2018). Unter anderem stellte sich heraus, dass das Hirngewebe depressiver Personen verglichen mit gesunden Kontrollprobanden bemerkenswert unterversorgt mit ATP ist (Martins-de-Souza et al., 2012; Moretti et al., 2003).

Und was heißt das jetzt? Dass Depressionen gar keine skrupellosen Bösewichte sind? Jedenfalls keine, die einfach so, ganz ohne Grund über uns herfallen. Ich finde, das ist schon eine hilfreiche Erkenntnis.

Es ist doch so: Einem Feind begegnet man ganz anders als einem Freund, nämlich in der Regel ablehnend. Oftmals ist das ja auch sinnvoll, denn Feinde sind ja nicht grundlos Feinde geworden. Manchmal schießen wir aber ein wenig über das Ziel hinaus und erklären selbst gutmütige Freunde zu Feinden, besonders die brutal ehrlichen, die sich nicht scheuen, uns zu kritisieren. Wer solche Freunde wie Feinde behandelt, ohne erst einmal zu reflektieren, handelt ähnlich wie jemand, der seine Warnblinkleuchten im Auto deaktiviert: Er gewinnt fürs erste zwar seine Ruhe, riskiert zugleich aber einen Crash.

Der Aha-Moment

Depressionen entstehen also (zwangsläufig), damit wir endlich innehalten und nach Brandherden suchen, die uns kontinuierlich Energie kosten. In meinem Fall war dies die Pille, also ein Präparat, welches dem Körper viel Zink und Vitamin B6 abverlangt, wodurch wichtige Neurotransmitter wie Serotonin (unser Glückshormon) nicht ungehindert arbeiten konnten. Schlimmstenfalls ist das Problem noch weitaus schwieriger aus der Welt zu schaffen, beispielsweise wenn eine Genickinstabilität und damit ein multisystemisches Beschwerdebild vorliegt.

So oder so, die Lösung liegt selten darin, einer Depression den Mund zu verbieten. Ich betone hierbei das kleine Wörtchen „selten“, denn natürlich kann es zeitweise sinnvoll sein, Antidepressiva einzuwerfen. Gleichwohl:

„Antidepressiva haben eine Vielzahl von molekularen Wirkungen auf die synaptische Aktivität, deren Zusammenwirken schlecht verstanden ist.„

Birbaumer, 2010

Mit Blick auf den wahren Charakter einer Depression ist es aber vielleicht leichter, mit dieser in einen Dialog zu treten und herzufinden, wo der Grund für ihr Erscheinen liegt und was man dagegen tun kann. Instabilos sollten sich dabei nicht durch die Komplexität ihrer Erkrankung abschrecken oder gar lähmen lassen und auch nicht, wie ich, durch den Gedanken blenden lassen, dass gewisse Dinge einfach nicht sein dürfen (In meinem Beispiel: Die Pille muss ich nehmen, die darf keine Depressionen auslösen). Manchmal ist die Lösung ganz einfach. Hier ein paar Ideen:

- eine ungünstige Kombination an Mikronährstoffen

- die dauerhaft falsche Durchführung einer Stabilisationsübung (hier einfach nochmal den Therapeuten ansprechen)

- ein ungeschickter Therapeut (dann den Therapeuten wechseln)

- neue, energiefressende Chemikalien in Haus oder Wohnung (dann muss es eben ohne Weichspüler gehen)

- neue Medikamente (Zweit- und Drittmeinung einholen)

- wenig Schlaf

- nicht genug Wasser (mehr trinken)

- zu wenig Bewegung an der frischen Luft (wird sehr oft unterschätzt!)

- Schichtarbeit

- Jetlag

Circulus vitiosus

Aus diesem Blickwinkel, und als von Ärzten oft belächelter Betroffener sowieso, ist man vielleicht heimlich geneigt zu schlussfolgern, dass körperliche Probleme eben doch immer vor einer Depression kommen! Ergo: Instabilos haben verdammt nochmal kein Rad ab! Aber ganz so schwarz oder weiß ist die Welt nicht – was wiederum nicht bedeuten soll, dass das genaue Gegenteil zutrifft, also erst Depression, dann verschobene Halswirbel.

An dieser Stelle ist Vorsicht angebracht, denn die Gleichung ist bislang noch unvollständig. Sie berücksichtigt beispielsweise nicht die individuellen sozialen Stressoren, denen eine Person ausgesetzt ist oder war und die zu bestimmten hirnorganischen Veränderungen geführt haben könnten. Solche Stressoren können akut auftreten oder uns chronisch ärgern.

Akuter Stress verursacht erstmal einen Anstieg der Hypophysen-Nebennierenrinden- und Nebennierenmarkaktivität und peripher-autonomer physiologischer Prozesse (Herzschlag, Blutdruck, Muskelaktivität…). Abhängig davon, wie gut wir darin sind, diesen Stress zu bewältigen, lässt die Stärke dieser Aktivierungen nach und mündet zum Beispiel in Freude. Bleibt Stress allerdings bestehen, bleiben die autonomen und hormonellen Reaktionen auf diesem hohen Level, wodurch eine Reihe schädigender Veränderungen angestoßen werden. Beispielsweise streikt das Immunsystem mehr und mehr, Organschäden treten auf. Je mehr Misserfolge wir bei der Bewältigung von Stressoren erleben, umso höher steigt unser Risiko, krank zu werden. Und dies betrifft über kurz oder lang den gesamten Organismus.

Um die große Tücke in der Frage nach Henne oder Ei nochmals konkret auf Depressionen zu münzen: Ein chronisch depressiver Mensch produziert unter anderem Kortisol im Übermaß. Dieses Zuviel an Kortisol kann selbst wieder depressive Symptome verursachen und somit einen Circulus vitiosus, einen Teufelskreis (Birbaumer, 2010). Und noch etwas kann chronischer Stress: uns mit Stickoxiden fluten (Pall, 2012), was zu den bekannten Höllensymptomen führt.

Gar nicht angesprochen ist bei all dem das genetische Depressionsrisiko, wodurch bestimme Personen eine Depressionsdisposition in sich tragen. Gar nicht angesprochen ist eigentlich ein ganzes Forschungsuniversum.

Depressive Zitronen

Ich denke, es ist ok zu sagen, dass psychische und physische Veränderungen zusammenhängen, also erstmal ganz richtungslos miteinander korrelieren, wie der exakte Wissenschaftler es nennen würde (Karabatsiakis et al, 2014).

Ich denke auch, es spricht nichts dagegen, wenn ihr in diesem Zusammen an das Beispiel mit der Zitrone denkt, um die harte Theorie etwas auszublenden und euch stattdessen ab und zu einfach nur die Verschränkung von Körper und Psyche zu demonstrieren. Aus dieser Verschränkung ergibt sich meiner bescheidenen Meinung nach automatisch die Möglichkeit, über die Psyche körperliche Veränderungen zu initiieren, WENN dafür genügend Bausteine vorhanden sind. Was ich mit Bausteinen meine, warum man sie braucht und wozu und worauf dabei geachtet werden sollte, das verrate ich euch sehr bald.

Allen, R. Romay-Tallon, K.J. Brymer, H.J. Caruncho, L.E. Kalynchuk (2018). Mitochondria and mood: mitochondrial dysfunction as a key player in the manifestation of depression. Front. Neurosci., 12 (2018), 386-486.

Birbaumer, N. & Schmidt, R.F. (2010). Biologische Psychologie. Springer.

Karabatsiakis, A., Böck, C., Salinas-Manrique, J., Kolassa, S., Calzia, E., Dietrich, D. E., & Kolassa, I. T. (2014). Mitochondrial respiration in peripheral blood mononuclear cells correlates with depressive subsymptoms and severity of major depression. Translational psychiatry, 4(6), e397. https://doi.org/10.1038/tp.2014.44

Martins-de-Souza, D. et al. (2012) .Identification of proteomic signatures associated with depression and psychotic depression in post-mortem brains from major depression patients. Transl. Psychiatry, 2, 87-87

Manji, H., Kato, T., Di Prospero, N. A., Ness, S., Beal, M. F., Krams, M., et al. (2012). Impaired mitochondrial function in psychiatric disorders. Nat. Rev. Neurosci. 13 (5), 293–307. doi: 10.1038/nrn3229

Moretti, A., Gorini, A., Villa, R. F. (2003). Affective disorders, antidepressant drugs and brain metabolism. Mol. Psychiatry 8 (9), 773–785. doi: 10.1038/sj.mp.4001353

Myhill, S. (2018). Diagnosis and treatment of chronic fatigue syndrome and myalgic encephalitis. It’s mitochondria not hypochondria. Chelsea Green.

Pall, M.L. (2012). Explaining „Unexplained Illnesses“. Disease Paradigm fpr the Chronic Fatigue Syndrom, Multiple Chemical Sensitivity, Fibromyalgia, Post-Traumatix Stress Disorder, Gulf War Syndrome, and Others. informa.

Quiroz, J. A., Gray, N. A., Kato, T., Manji, H. K. (2008). Mitochondrially mediated plasticity in the pathophysiology and treatment of bipolar disorder. Neuropsychopharmacology 33 (11), 2551–2565. doi: 10.1038/sj.npp.1301671

Zuccoli, G. S., Saia-Cereda, V. M., Nascimento, J. M., Martins-de-Souza, D. (2017). The energy metabolism dysfunction in psychiatric disorders postmortem brains: focus on proteomic evidence. Front. Neurosci. 11, 493. doi: 10.3389/fnins.2017.00493

(Foto: Eva Elijas – pexels.com; Anna Tarazevich – pexels.com, lilartsy – pexels.com)

Leave a Reply