Heute ist Sonntag, kurz vor 11 Uhr. Bis jetzt habe ich zweimal Wäsche gewaschen, einige Aufzeichnungen für die Uni erstellt, den Boden gewischt und unliebsamen Schulkrempel mit unserer Tochter erledigt, UND: ungefähr 9876456 Mal auf mein Smartphone geglotzt. Wisst ihr, was ich mich jetzt frage? Warum gibt’s für Smartphones eigentlich keinen Beipackzettel?

Risiken und Nebenwirkungen

Handys sind das halbe Leben – wusste schon Arthur Spooner. Klar, sowas will immer niemand wahrhaben, aber es ist nun mal so – insbesondere jetzt, in Pandemiezeiten. Über WhatsApp befriedige ich täglich mehrmals mein gigantisches Quasselbedürfnis und hole mir die neusten News, die meine Freundinnen und Freunde aus ihrem weit von mir entfernten Leben zu berichten haben. Und dann sind da natürlich noch die Wettervorhersage, mein Mailpostfach, meine Moodle-Umgebung (Unikram) und Instagram.

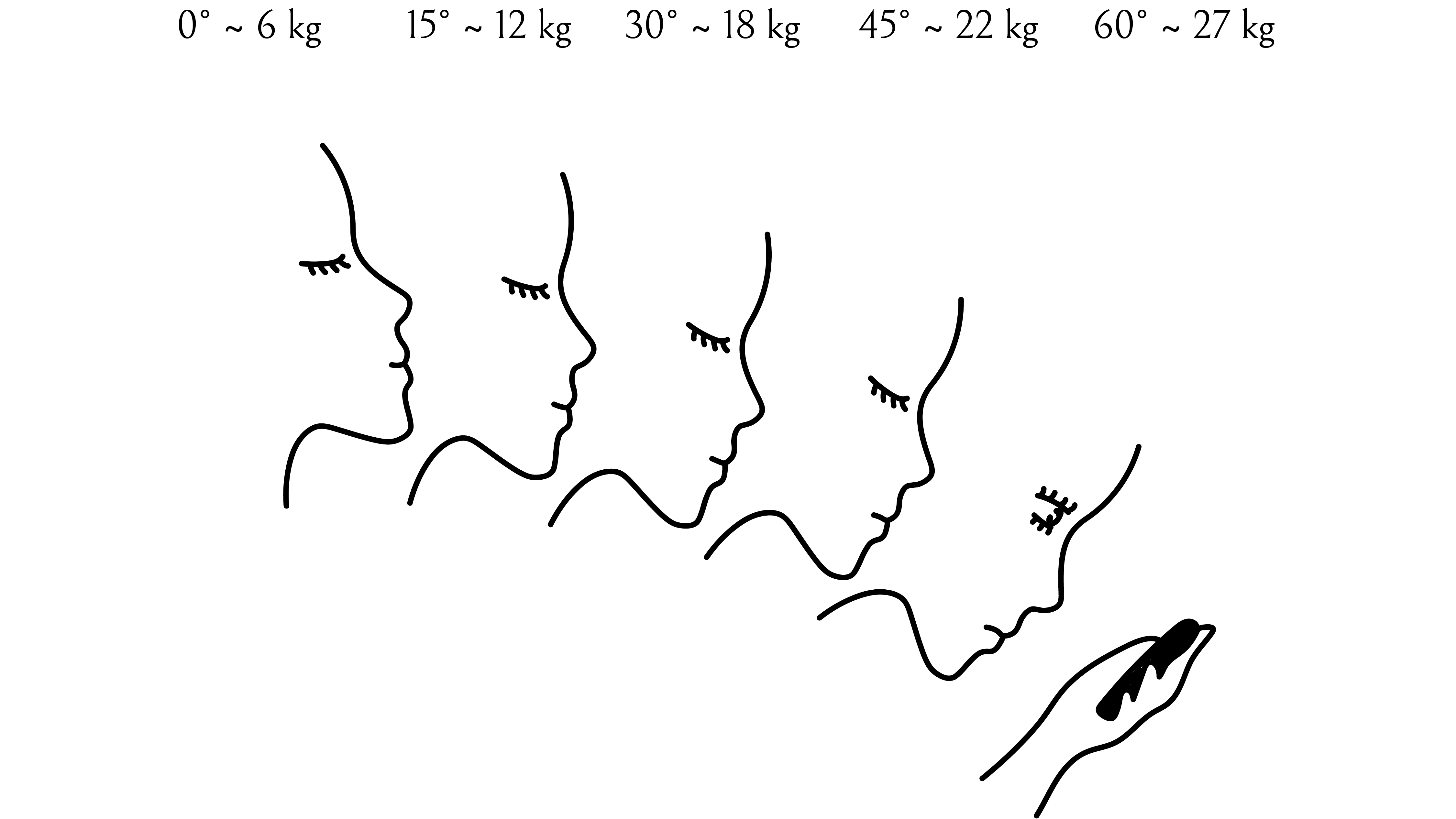

Warum ich mich frage, warum es für Smartphones keine Beipackzettel gibt, wie man sie in Medikamentenverpackungen findet? Schaut euch mal folgendes Bild an und lasst es auf euch wirken:

Was ihr hier seht, gibt einen kleinen, wenngleich noch immer viel zu abstrakten Einblick in die Risiken und Nebenwirkungen von wiederholtem „nur mal kurz auf’s Smartphone gucken“. In neutraler Stellung muss die Halswirbelsäule „nur“ das Eigengewicht des Kopfes halten – durchschnittlich 6 Kilo. Der versunkene Blick auf’s Smartphone kann diese Belastung hingegen nahezu verfünffachen! Aber was sind schon Zahlen? Zahlen sind Schall und Rauch, wenn man nicht dahinterblickt, was sie aussagen.

Wenn der Kopf zum Wasserkasten wird

Also überlegen wir mal: Allein der Kopf wiegt ungefähr so viel wie eine Bowlingkugel der schon recht schweren Kategorie. Für gewöhnlich ist das aber kein Problem, denn die menschliche Anatomie ist auf genau diese Belastung abgestimmt. Beim Hinabstarren auf’s Smartphone leistet unser Muskel- und Bandapparat hingegen geradezu unnatürliche Schwerstarbeit, ungefähr so, als würden wir mit einem Wasserkasten anstelle eines Kopfes Ballett tanzen.

Und ja, mir ist bewusst, dass nur die wenigsten von uns Ballett tanzen. Aber genau das ist ja der Punkt! Mit dem Gewicht eines Wasserkastens auf unserer Wirbelsäule verlangen wir unserem Körper genau diese hohe Art der kraft- und koordinationsbasierten Beanspruchung ab! Ungefähr so, als würde man einen Nicht-Balletttänzer zwingen, mit einem Kasten Wasser auf dem Kopf inmitten des Russischen Nationalballetts Schwanensee zu tanzen. Dabei ist Ballett per se schon nicht sonderlich schonend.

Der Handynacken

Erwartungsgemäß gibt es für Beschwerden, die durch ständiges Handystarren verursacht werden, einen schicken Begriff: der Handynacken. Als Ausdruck einer eindeutigen Fehlbelastung durch unseren kleinen technischen Begleiter erinnert er daran, dass Handys unbedingt mit Vorsicht genossen werden sollten, da sie zu Verspannungen und Minderversorgung überdehnter Muskulatur und Bänder führen können. Ergo: Prävention ist hier angesagt, denn wenn man mal Beschwerden hat, sind diese oft hartnäckig und können mitunter sogar lebensvernichtende Ausmaße annehmen (besonders wenn unentdeckt eine Bindegewebsschwäche vorliegt). CCI/AAI-Betroffene wissen all das wohl am besten, doch wie man an mir sehen kann: Der Griff zum Smartphone bleibt trotzdem nicht aus.

Ein anderer Umgang

Was kann man also tun? Hier ein paar inspirierende Punkte:

- beim Blick aufs Handy nicht den ganzen Kopf senken, sondern nur die Augen

- zwischendurch viele kleine Pausen einlegen

- abwechslungsreichen Sport treiben (im Sinne von Sport, der nicht monoton oder stark leistungsorientiert ist)

- Wärme- und Kälteanwendungen

- Trainieren der vorderen Halsmuskulatur (aber bitte in Absprache mit einem erfahrenen Therapeuten, insbesondere bei Menschen, die unter Dysautonomie leiden)

- Dehnen klammern wir mal lieber aus 😉

Kleines Experiment

Aber egal, ob bei euch noch alles im Lot ist oder ihr bereits einen „kaputten“, überdehnten, instabilen Nacken habt: Vielleicht verspürt ihr Lust, mit mir ein kleines Experiment zu wagen.

Lasst uns zusammen eine Handypause einlegen. Wir müssen dabei natürlich nicht gänzlich auf unser Tor zur Außenwelt verzichten, sondern lediglich einen anderen Umgang damit erlernen – oder zumindest mal ausprobieren. Zum Beispiel könnten wir uns eine Obergrenze für die Anzahl und Dauer unserer Smartphone-Rendezvous setzen. Für ein besseres Gefühl darf das Ganze selbstverständlich als Experiment mit festem Ablaufdatum betrachtet werden. Zum Beispiel so: Sieben Tage lang darf ich nur zwei Minuten am Stück auf mein Smartphone schauen, getrennt von mindestens fünf Minuten Pause. Alles ganz zwanglos, denn wir wollen ja nur mal sehen, was passiert. Wer weiß, vielleicht sind wir am Ende sogar äußerst positiv überrascht?

Klingt radikal und erst recht gewöhnungsbedürftig, ich weiß. Aber ich denke, ein Versuch lohnt sich. Und klar ist natürlich auch: Wer aus bestimmten Gründen (zum Beispiel weil der Beruf es verlangt) weitaus mehr Zeit mit seinem Gerät benötigt, schneidet das Experiment einfach entsprechend seiner Bedürfnisse zu und denkt sich eigene Ziele aus. Man könnte sich zum Beispiel vornehmen: Drei Tage schaue ich beim Fernsehgucken nicht auf mein Smartphone. Oder etwas harmloser: Wenn ich im Wartezimmer sitze, gucke ich nicht auf mein Handy, sondern höre in Zukunft über Ohrstöpsel etwas Musik.

Oftmals reicht es ja schon, sich der Risiken und Nebenwirkungen von Smartphones bewusst zu bleiben und diese mit kleinen Maßnahmen, wie oben beschrieben, bestmöglich abzufedern. Veränderungen müssen nicht wehtun, denn wie wir alle wissen: Auch Kleinvieh macht Mist.

Und zum Abschluss ein Interview zum Thema.

Leave a Reply