Manche Schicksale sind schwer zu ertragen. So schwer, dass sie einen mit in die Tiefe reißen. Bei Lea* ist das auch so. Sie ist Mutter eines kleinen Jungen und liegt im Sterben. Niemand ist da, der ihr hilft. Niemand ist da, der ihre Hand sucht, um sie vor dem Ertrinken zu retten. Oder zu erlösen.

Ich habe schon einmal über sie geschrieben. Leas Geschichte und meine sind zwar unterschiedlich, doch es gibt genau dort Parallelen, wo beide tragisch werden – dort, wo wir begriffen haben, dass unser Leben nie mehr so sein wird, wie es mal war. Dort, wo eine Terrorkrankheit unsere Würde bespuckte und uns zwang, unser Schicksal der Ungewissheit zu überantworten.

Sterben auf Raten

Lea rührt mich bei jedem unserer Gespräche zu Tränen. Sie erlebt mit, wie ihr Körper – von außen nicht sichtbar – wie Sand im Regen zerfällt. „Sterben auf Raten“ sagt sie oft dazu und weint dabei. Sie weint, weil sie es nicht mehr erträgt, wie eine Unsichtbare behandelt zu werden – trotz grausamer Symptome, von denen Taubheit, massiver Kraftverlust und permanenter Durchfall nur die Spitze darstellen. „Aber mir glaubt keiner“, wimmert sie verloren ins Telefon. „Ich kann erzählen, was ich will; die halten mich für verrückt. Ich kann nicht mal mehr einen Einkaufswagen schieben.“

Und noch etwas kann sie nicht; etwas, was ihr nicht nur Kraft wegnimmt, sondern sie zugleich zur Zielscheibe kometenschwerer Schuldgefühle werden lässt. Jeder kann es erkennen, wenn er die fast täglich wechselnden Profilbilder mit ihrem kleinen Sohn auf Whatsapp nicht einfach übersieht. Es ist wie ein unbemerkter Hilferuf, ein stummer Schrei nach Gnade; der Schrei einer Mutter, endlich wieder bei ihrem Kind sein zu können, das seit Monaten woanders lebt und versorgt wird.

Ihr Lieben, sagt mir: Was um alles in der Welt könnte schlimmer sein, als sein eigenes, noch kleines Kind wochenlang nicht sehen zu können? Daneben die von Mitgefühl kahlrasierten, verständnislosen Blicke und leeren Floskeln uninformierter Ärzte, die sie aus falscher Gnade für jemanden erübrigen, den sie für unzurechnungsfähig halten. „Das ist alles psychisch, sagen sie“, schildert Lea mit gebrochener Stimme, indessen ihr mehr und mehr Lebenswille abhandenkommt.

Hilfe für Lea

Wie kaum jemand anderes kann ich Leas Verzweiflung nachempfinden. Denn mir ging es einst genauso. Und es gab nicht nur keinen Arzt, der zuhören wollte, sondern auch keinen, der das nötige Wissen besaß, sich ein medizinisches Urteil zu erlauben – unabhängig davon, dass ein solches meist trotzdem abgegeben wurde. Meine einzige Möglichkeit, diesem Elend zu entrinnen, war mein unbrechbarer Optimismus. Und Bewegung. Bewegung in jeder Hinsicht, die man sich vorstellen kann.

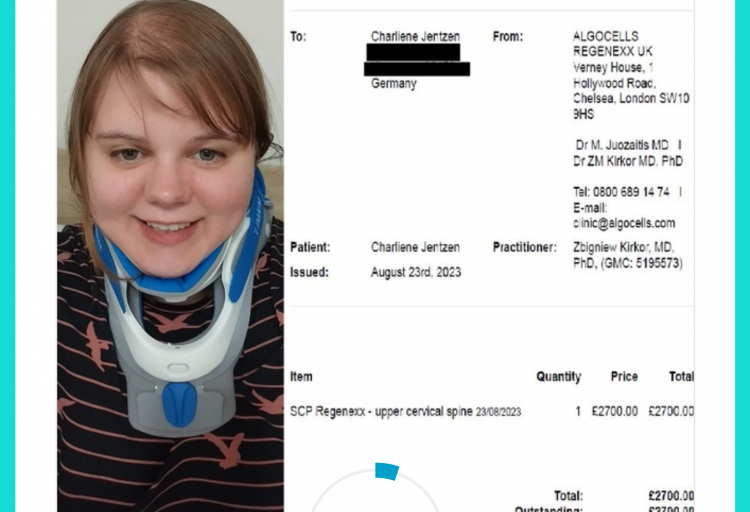

Lea und ich teilen viel Tragik, doch einen Unterschied gibt es diesbezüglich doch: Durch Recherche habe ich jemanden gefunden, der ihr scheinbar Hilfe anbieten kann – Hilfe, die normalerweise nicht so leicht zu finden ist. Ich hoffe, es nützt etwas. Ich hoffe, was immer jetzt passiert, dass Lea ihren Sohn bald wieder in die Arme schließen und einen Grund finden kann, an ihrem Optimismus festzuhalten.

(Foto: Engin Akyurt – Pexels.com) / *Name wurde geändert

Heike Klotz

Liebe Christin, ich würde wirklich gerne wissen wie es ihr zur Zeit geht. Liebe Grüße Heike

christin

Das weiß ich leider nicht. Vielleicht bekomme ich demnächst ein Zeichen.

sunshine

Welch Schmerz muss Lea ertragen… sein Kind nicht bei sich zu haben und ihm nicht das bieten zu können was man sich vorgestellt hat… es zerreißt mir das Herz und ich wünsche ihr von Herzen Hilfe!!!